-

明治維新は「復古」をうたったこと & 復古=近代的神社の誕生

宣長は短歌の実作者として歌道の伝統や儒学・仏教思想の入った考え方に違和感を持っていた。そこに契沖や荻生徂徠の実証的な方法論に学んでその違和感に挑んだ。それが歌論や源氏物語論に結晶する。それについてはこれまで素描してきた。直接の師は賀茂真... -

「ひみつの朝の会」中嶋敏恵さんの天才ノート!

送ってもらってビックリ仰天。楽しくて感動したので紹介します。先日友人の中嶋さんがやっている「ひみつの朝の会」というのに参加したら、ぼくの歴史授業講座のことが話題になっていました。その話の流れで、このノートの話が出てきたので送っていただき... -

前半期の本居宣長のこと(先崎彰容『本居宣長』を読んで) 2

宣長や真淵ら国学の本質は「日本を発見した」ということよりも、古代の和語で書かれた歌・物語・古事記をシナ漢字文明と一体化してしまった常識(漢意・からごころ)から解放して「読めるようにした」ことだと思う。「日本の発見」までいうとまたそこにで... -

前半期の本居宣長のこと(先崎彰容『本居宣長』を読んで )

この本は人物本居宣長の前半生を公平に描くのが目的であり、「もののあわれと日本の発見」について論じるのが直接の目的ではなかったようだ。その点ではちょっと思い違いをしていて、副題への期待が大きすぎた。読了して少し肩透かしを食らったような気分... -

藤岡先生の歴史講座がいよいよ「昭和」へ

昨年から始まった藤岡信勝先生の「塾人・先生・大人のための歴史講座」がいよいよ近現代史の佳境に入ってきました。前回は「日清・日露戦争」でした。次回から第一次世界大戦~昭和の戦争と進んでいきます。 https://www.youtube.com/watch?v=onpvWVKIsg4&... -

からごころ(漢意)のこと

本居宣長の「からごころ(漢意)」は難しい。長谷川美千子「からごころ」は丸ごとらえよう(哲学者的)としてかえって一面しかとらえられなかったという気がする。小林秀雄『本居宣長』はすべてを宣長に語らせる姿なので感動はあるが何かがわかったという... -

スリランカの独立(2017.2.2 セナカ・ウイィーラトゥナ)

◆西村幸佑さんのブログから、スリランカ人弁護士が新聞に投稿した文章(日本語訳)を紹介します。 ******************************************** スリランカの独立 ――日本が第二次世界大戦に参... -

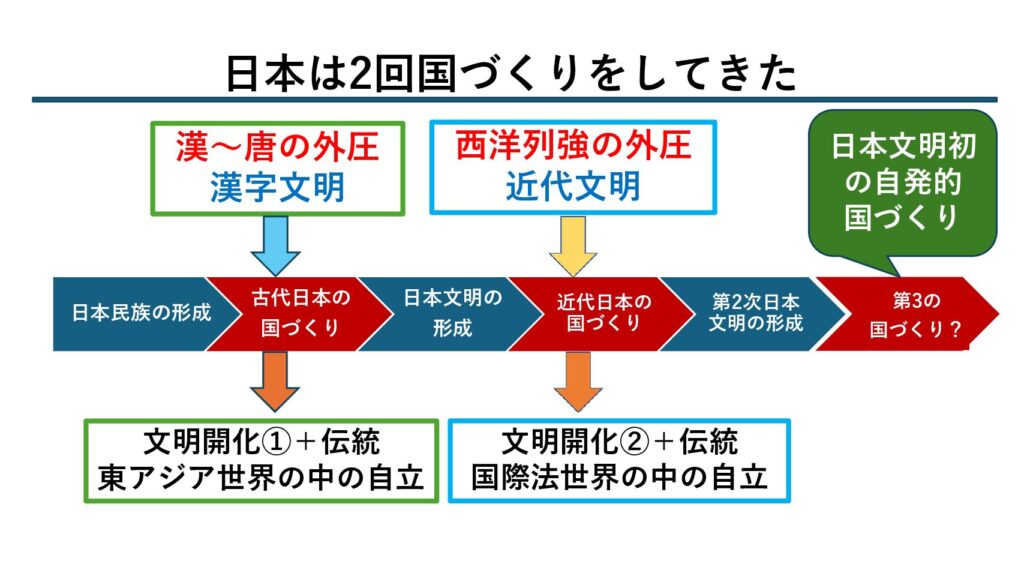

「日本とは何か?」の考え方

最近「西洋的なもの」が日本を悪くしているからこれを排そうという議論があります。ズレや違和感が生まれたとき、それを性急に敵認定して、引き算しようとするのは危ういと思っています。本来の日本に戻りたい。これは幕末の危機や昭和10年代の危機の中で... -

田村浩也さんの報告「ひみつの図書室ver2.0第50回」

《"歴史授業の改革"をしないといけない!》 ※期間限定でアーカイブ動画も 令和6年10月4日(金) "ひみつの図書室ver2.0"第50回(通算110回) 《特別講演回》 《授業づくりJAPAN さいたま代表》 "齋藤 武夫"先生 タイトル ==============... -

「日本が好きになる!歴史授業」はどうやってできたのか?

「日本が好きになる!歴史授業」がどういうふうにできているのか?という問いに読み替えて、この授業の2本の柱について解説してみました。①相手(敵)のある歴史授業はどういうふうにできているか?②「天皇の国日本の物語」(シン・皇国史観)は戦前の皇国史...