その他の記録– category –

-

南北朝正閏問題から学ぶ 2

第一期・第二期ともに国定教科書「日本歴史」の執筆者は文部省の喜田貞吉、監修は三上参次帝国大学文学部助教授だった。今回はこの二人が「南北朝に軽重をつけない記述にしたのはなぜか」について書いてみたい。 国定の前の検定教科書の大半が「南朝正統論... -

生きのびし兵も傘寿や開戦日(もとじ)

地元の護国神社にお参りして、大東亜戦争の戦没者を追悼し、平和を祈念してきました。大宮公園です。式典の準備がされていて、街宣車が2台とまっていました。 でも今日のブログは生き残った人の話です。 上野で八百屋の丁稚奉公をしていた父は開戦を知っ... -

朝廷は律令制をどう取り入れたのか?

◆以下は大津徹『律令制とはなにか』(山川出版社・日本史リブレット73 2013)に学んだものです。もし価値ある内容があればそれは大津氏の学問に基づいています。しかしだいぶ自分の関心に引き寄せて読んでいるので間違いもあるかもしれません。間違いがあ... -

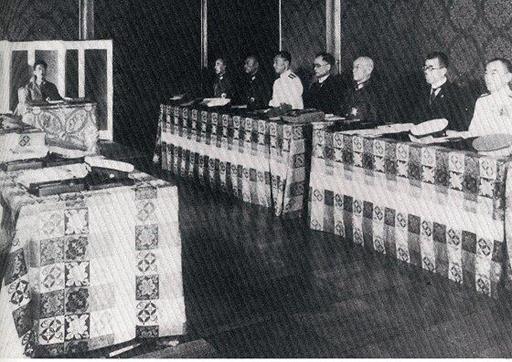

「御前会議」の授業のこと

むかし「天皇の国日本」がやっとわかり始めていたころのことです。自分なりの授業は少しずつつくり始めていましたがまだまだでした。春野小学校の2回目の6年生(1997・平成9)。授業にできないかなと、ポツダム宣言受諾を決めた御前会議について調べていまし... -

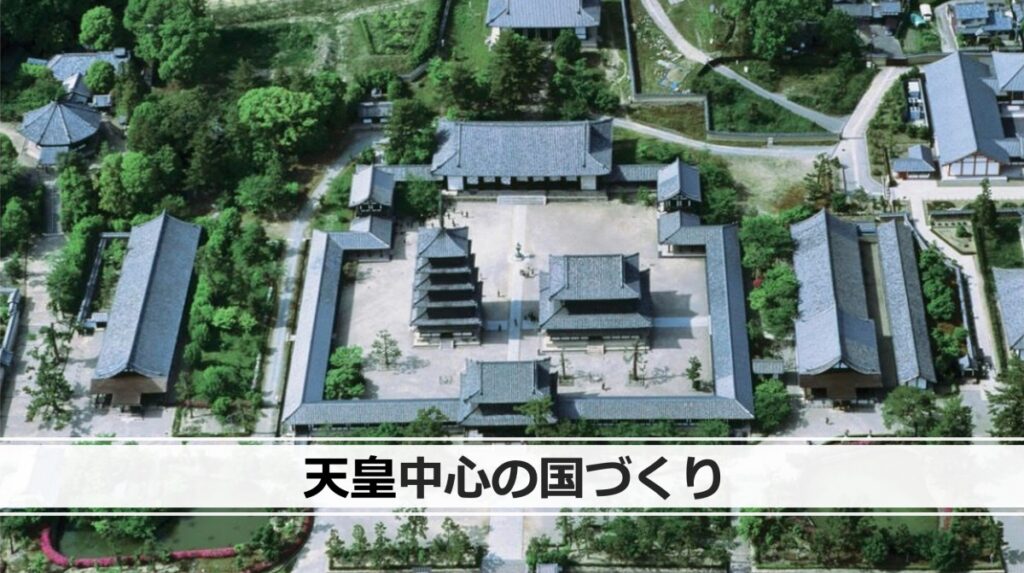

「天皇中心の国」をどう教えるか(7)まとめ

(全回の補足)小学校の教科書には出てきませんが「南北朝時代」も1時間の授業にしてあります。これは日本の歴史の中でもとても特殊な時代でした。南朝と北朝が並立し天皇が二人いた時代です。安徳天皇と後鳥羽天皇の時もそうでしたがそれはほんの一時でし... -

「天皇中心の国」をどう教えるか(5)「源頼朝と鎌倉幕府」の主発問

日本は「天皇中心の国」という歴史をしっかり教えなきゃ!と思ったのは、歴史授業をつくりながら日本の歴史を学んでみると、まさにそうとしか言えないとわかったからです。 また、日本は象徴天皇(君主)をいただく立憲制度を採用しており(憲法第一条)、... -

「天皇中心の国」をどう教えるか(4)古代日本の授業

この調子で個々の授業の話をやっていくと、かえってわかりにくいようです。多くの保守的な先生方には、大化改新の発問をそれだけみると何をやってるのかなあ?と見えるようです。天皇中心の国か?実力者中心の国か?という問題だけ見たら、「日本は天皇中... -

「天皇中心の国」をどう教えるか(3) 天皇以前「縄文・弥生」

今振り返るといくつかの授業をつないで考え方に一貫性を持たせようとしていたことがわかります。そのなかに、「天皇中心の国」を教えるという中心は同じなのですが、「いわゆる皇国史観」とは異なる考え方がありました。それぞれの意味を「いわゆる皇国史... -

「天皇中心の国」をどう教えるか(2)「はじめの一歩」

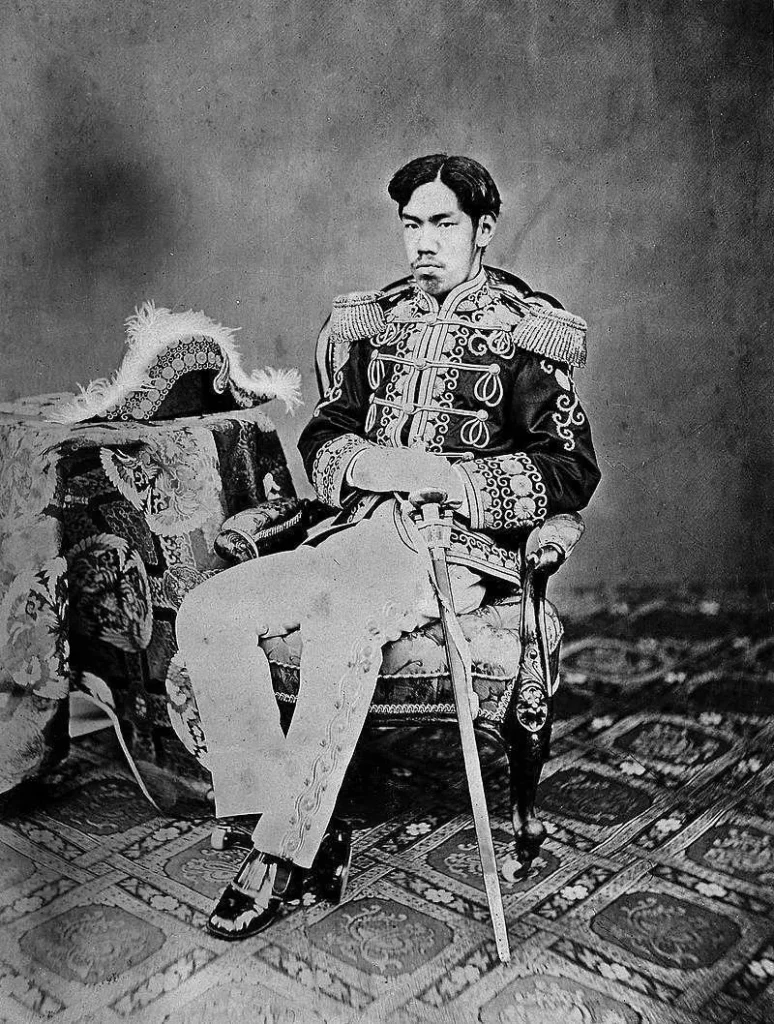

歴史の授業づくりを進めながら「日本は天皇の国なんだ」と自覚できるようになったのは島小学校で実践する直前くらいでした。遅すぎてごめんなさい。具体的には「古代の国づくり」をめぐる教材研究がきっかけです。また、その前に「近代日本の国づくり」の... -

「天皇中心の国」をどう教えるか(1)「大化の改新」

敗戦によっていわゆる「皇国史観」は否定されました。昭和21年の「新日本建設に関する詔書」はこう書いています。 「朕ト爾等国民トノ間ノ紐帯ハ、終始相互ノ信頼ト敬愛トニ依リテ結バレ、単ナル神話ト伝説トニ依リテ生ゼルモノニ非ズ。天皇ヲ以テ現御神(...