戦前の「国史」の授業が実際はどうだったのかよくわかりません。

皇国史観というと戦時中の教育のイメージが強い(そう刷り込まれてしまった)のですが、そのとき総力戦を戦っていた国はどこも呑気な教育をやっていたわけはなく、どの国も本気で愛国教育をやっていただろうと推測ができます。

文化による違いはあるでしょうが、どの国も自国の勝利をめざす教育をやっていました。

第一次世界大戦後、戦争は総力戦になり、教育もその国の戦力の重要な一翼だったからです。日本だけが戦時下教育だったのではありません。

戦争が終わってしまえば、各国ともそういう「緊急避難的な愛国教育」はかえって害が大きくなりますから、どの国も平時の教育に戻っていきました。

その平時の教育が、敗戦国日本では「自国を貶(おとし)める歴史教育」になってしまったわけです。それが年を経てよりひどくなり、80年も続くとは⁈

が、今回はその経緯についてはここでは触れません。

教科書については前回少し触れましたので、今回は戦後の実際の歴史授業はどうだったかというお話です。

占領軍によって「国史」が禁止されて、ジョン・デューイの「社会科」に置き換わりました。社会科は「市民が社会に能動的に働きかけて変革していけるようにする」という理念に基づいています。受け皿になれる日本人学者(と官僚)が出てきて、大学でも「社会科」研究が始まり、これが戦後の教師たちの出世コースの一つになっていきました。国史や地理の教師たちはどうなったのかな?追放された方もいたでしょう。社会科に転向した方もいたでしょうか?

ただ、ぼくは社会科にもいいところがいっぱいあると考えています。

とくに、子供は教師の話を聞いていればいいという教育方法の考え方を決定的に変えたことです。

実際の学校の授業がそうなっているわけでは必ずしもないのですが、子供たちが能動的に知と関わるという学習観を目に見えるようにしたのは戦後社会科の手柄だったと考えています。

ぼくの歴史授業のメインの学習活動も「国史」のままではできなかったかもしれません。

社会科の方法(課題解決学習)は「地理」はともかく「歴史」には向いていないと考えているのですが、「当時のリーダーの立場で日本を考える」というぼくの歴史学習方法は「社会科」から出てきました。この歴史授業法は藤岡信勝先生の教育研究にもとづいて発展させたものです。

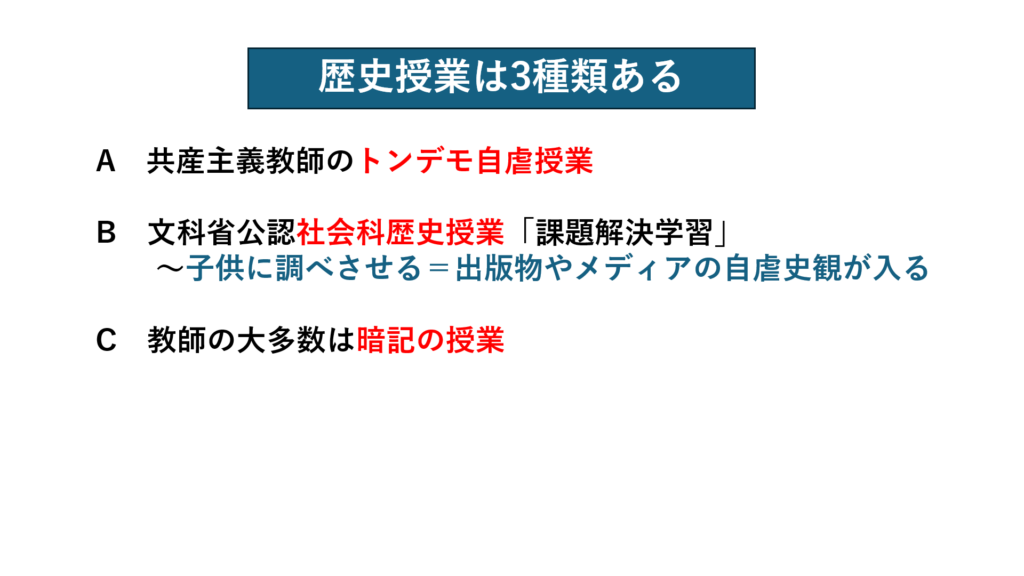

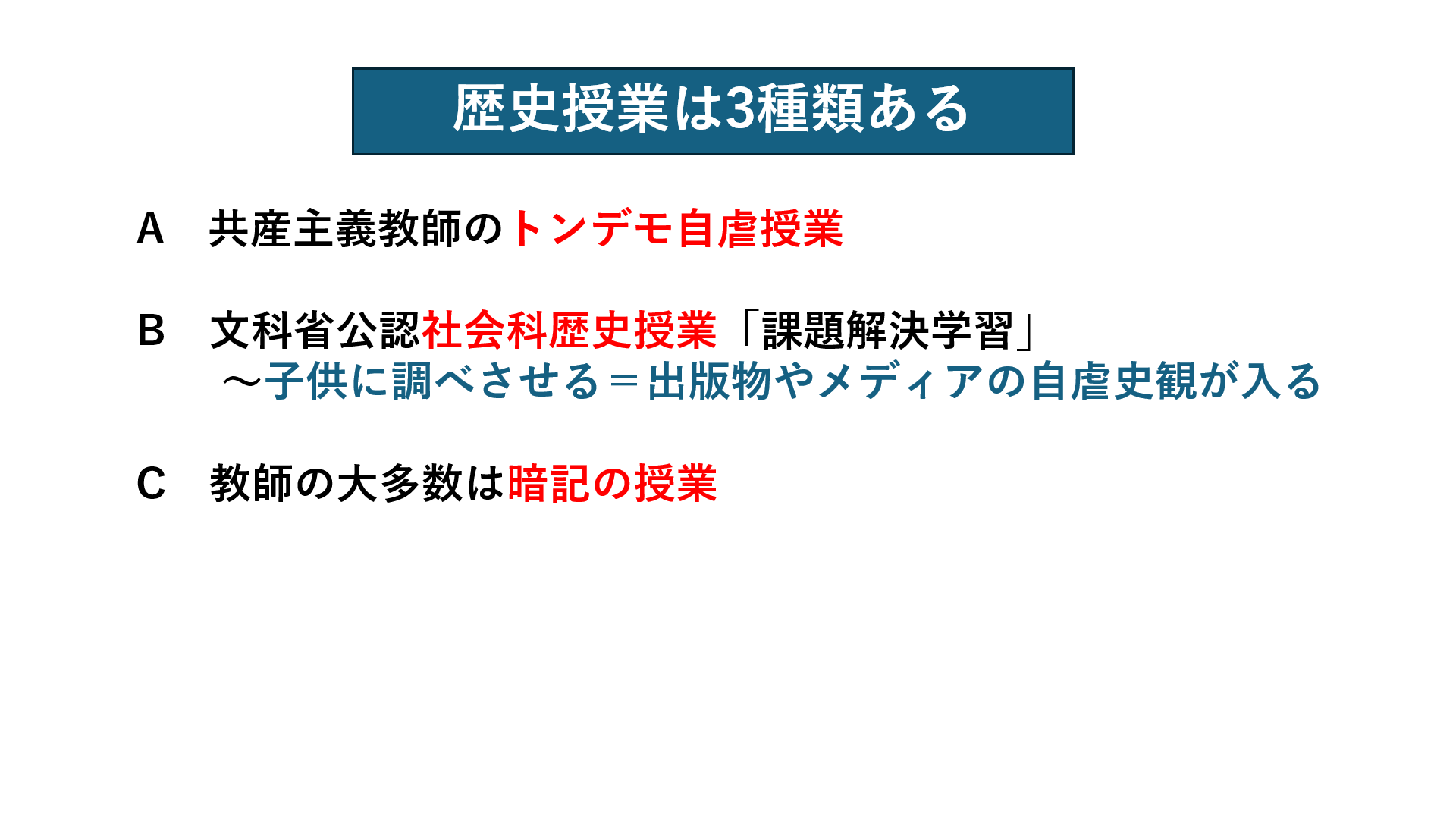

さて、戦後の社会科の歴史授業の実施は大きく分けて三種類ありました。

A「トンデモ歴史授業」について

トンデモ歴史授業というのはぼくの勝手な命名です。

自虐史観教科書だけではあきたらず、あれでもかこれでもかとフェイク資料を持ち込んで、「自虐史観+共産主義史観」を教える授業です。その結果、子供が「日本は悪い国だとわかった」「こんな国に生まれたことが恥ずかしい」と言えるようにする授業でした。

彼らの授業は、子供が身を乗り出して学ぶ「いい授業」、子供が積極的に動く「いい授業」とされていました。彼らは教育雑誌の常連執筆者であり、著書もたくさんある社会科教育のスターでした(1960年代~80年代)。

当時は、そういう授業こそが「平和な日本を守る教育」であり、「二度と教え子を戦場に送らない」という戦後教育の理想を体現するとされていたからです。

ただ具体的に見ると。この人たちの授業は、いわゆる型にはまった社会科授業(課題解決学習)ではなかったようです。日本の戦争の悪を教える、天皇制の悪を教える、明治憲法の悪を教える等々、彼らが正義と考える明確な目標を実現するために、子供に愛される授業法を追求していたと思えます。

ぼくたちがいま教科書の限界を正そうとしているように、彼らも教科書の限界とたたかっていたのですね。ベクトルはまったく逆ですが。

Bの「課題解決学習」について

これが文科省の公認する社会科の「課題解決学習」です。

Aの先生方はみな日教組の教育科学研究会(教科研)や歴史教育者協議会(歴教協)という民間の研究会に所属していて、共産党傘下にありましたので、文科省公認の「社会科」としてはそれとは差別化しなければなりませんでした。

先生方個人ではAとBの違いは明確ではなく社会科教師としての仲間意識はあったことでしょう。この区別はあくまでぼくの印象にすぎません。

社会科とは何かと言えば「課題解決学習」と言われます。

それは次のような3ステップで展開する授業です。

1 子供が自発的に学習課題を設定する

2 子供が学習課題を解決するために自発的に調べ活動を行い、話し合い、わかったことをまとめる

3 調べたことを発表し合い、考えの違いなどを話し合い、最初に設定した学習課題を解決する

具体例として、ネットから見つけた「学習指導案」から具体例「明治維新と近代国家の形成」(庄原市立庄原中学校 佐々木 俊宏)を紹介してみます。

小単元(6時間)の学習課題 「明治維新は、日本の歴史上どのような意味をもつのだろうか」

【ねらい】明治維新の過程の中で目指された国家を、諸資料を用いながら、その推移や背景、社会の変化に

注目して考察し、当時の世界情勢との関連について理解する。

1時間目の課題 「新政府はどのような国をつくろうとしたのだろうか」

2時間目の課題 「なぜ新政府は反発の声が上がるなか三大改革を推進したのだろうか」

3時間目の課題 「殖産興業政策と文明開化は、人々の生活にどのような変化をもたらしたのだろうか」

4時間目の課題 「新政府は欧米及び近隣諸国とどのような外交関係を結ぼうとしたのだろうか」

5時間目の課題 「国境と領土の確定はどのように進められたのだろうか」

6時間目の課題 「明治維新は、日本の歴史上どのような意味をもつのだろうか」

1時間目(50分)の授業のプランがあったのでこれも要約して紹介します。

1 江戸幕府が滅びたので新しい政治が必要になったことを復習する

2 学習課題の確認「新政府はどのような国をつくろうとしたのだろうか」

◆小問題①「なぜ新政府は諸改革を推進しなければならなかったのだろうか?」

3 学習課題について予想して、グループで交流する

4 「五か条のご誓文」を読み、「新政府は、公平な議論を行って、身分にかかわらずすべての人が協力する国をつく

ろうとしたことを理解させる。」

5 3つの資料をグループで分担して読み取る。

資料① 廃藩置県の詔

資料② 当時の欧米諸国の様子 (アヘン戦争、イギリスの議会・工場・鉄道などの図版)

資料③ 江戸幕府の政治体制と対外危機への対応 (幕藩体制の仕組み及び藩の分布や薩英戦争・四国艦隊下関砲撃

事件などの図版、開国・通商をめぐる大名の意見の集計など)

6 3つの資料から読み取ったことを発表し合う。「読み取った情報を統合し、新政府が中央集権化を進めて近代的な国

民国家をつくろうとしていたことを理解させる」

◆小問題②「新政府の目的を達成するためには、どのような政策が必要だと考えられるだろうか?」

7 自分が新政府の一員なら、目的達成のためにどのような政策が必要となるかを構想し表現する(発表する)。

〈期待する生徒の反応〉・理由は略

・藩をなくし、新しく地方を支配する単位を定める。

・身分をなくし、同じ「国民」としてまとまれるようにする。

・税の仕組みを整え、政府が使えるお金を増やす。

・銃などの新しい武器を使える、まとまった軍隊をつくる。

8 実際に明治政府が行った政策の概要を知る

・近代国家の基礎を整える諸政策(廃藩置県、身分制の廃止、殖産興業、学制、徴兵制、地租改正など)の推進

9 明治維新の目的を踏まえ、本時の学習課題について、問いに対する自分の考えを書かせる。

ざっと見渡しても、かなり難しいことをやっていることがわかります。

社会科を理想通りやろうとすると、教師にとっても生徒にとっても相当に難しいと考えていました。

「問題解決学習」では、当時ぼくが考えていた歴史教育にはなりそうもないとも考えていました。

Cの「暗記の歴史授業」について

さて、最後にC「暗記型歴史授業」です。

これが、当時も現在も変わらない最もメジャーな授業だといってよいでしょう。

AやBの授業ができない教師&やりたくない教師や、「歴史は受験で点が取れるのが一番大事だ」と考えている一般の社会科教師たちはこの「暗記させるための歴史授業」をやっていました。

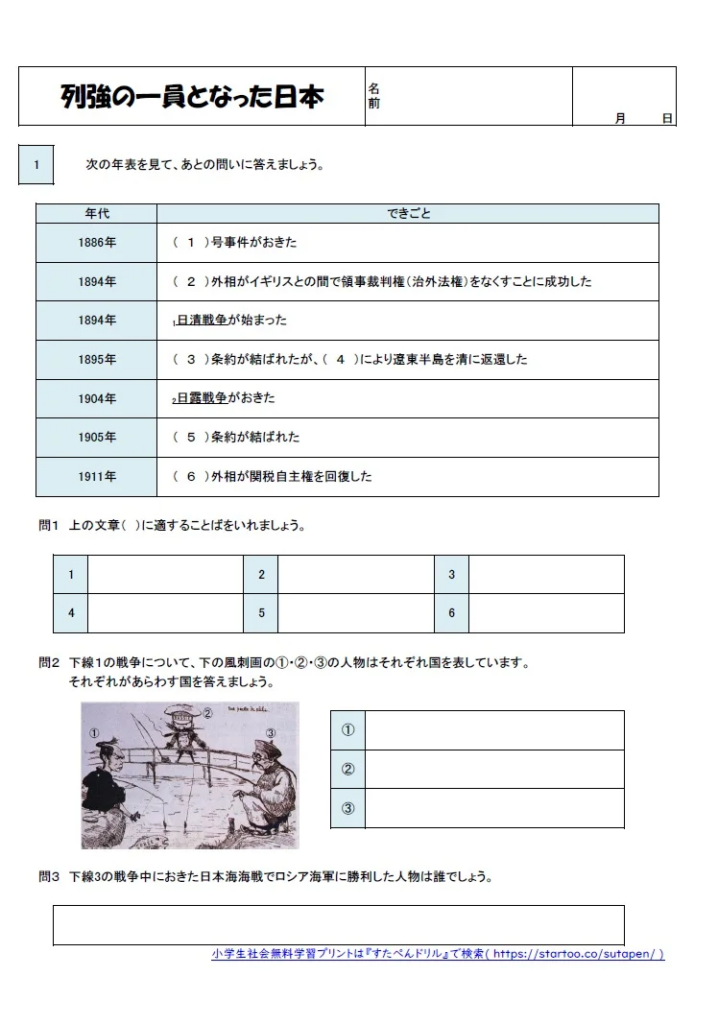

その典型は下のようなプリントを使って、1時間かけて( )の言葉を埋めていく授業です。余った時間で用語や人物名の書き取り練習をやったり、年代を覚えるための気の利いた語呂合わせを暗唱したりします。「ひとよ(人世)むなしい応仁の乱 1467年」とか。

大多数の国民はこういう授業で歴史を学んできたことでしょう。実はこの授業スタイルが、暗記のための有効な法かどうか不明です。あんまり覚えるのが時ではないぼくは、こういうやり方ではなかなか覚えられません。やはり暗記するためには「ストーリー」がわかっていて、そのストーリーを支える要素として人名や用語が配置されるというかたちのほうが有効な気がしています。

ぼくの授業を受けて、歴史を我が事として学び、感動して学んだ子供たちは、こういう暗記型のテストの成績も向上します。

★★★

Aはもはや論外ですが、

Bの授業で子供たちが調べるのは教科書・先生の自作資料・本やネットなどです。現状では、これらの多くが自虐史観に汚染されている状況ですから、多かれ少なかれ自発的に学んだ彼らも「祖国を貶める歴史」を身につけ、日本が嫌いになってしまうでしょう。

最後のCは、教科書を繰り返し読みながら穴埋めをしていきますので、やはり「自虐的な教科書の歴史観」がおのずから身についていくことになります。ただ暗記型っ授業の場合は、覚えただけの言葉は受験と一緒にサラッと全部忘れてしまうので、刷り込まれた自虐史観もいっしょにに流れてしまうかもしれません。授業としては情けないような方法ですが、あるいは結果的に罪は軽いのかもしれません。

以上の3パターンを見たうえで、ぼくらはちょっと違うことをやってみようか、という流れになりました。

2003年に最初の授業記録集『学校でまなびたい歴史』(産経新聞社、のちに青林堂から復刻)を出しました。

これはメディアからも教育界からもまったく黙殺されてしまい、「むかしのように攻撃されればやっと議論ができるぞ」と期待していたのですが、見事にに肩すかしを食らった形になりました。

知り合いの社会科教師からは「これは社会科じゃない」「課題解決学習になってない」「先生が問題出してるからダメ、問題は子供がつくるんだ」「選択肢を与えてどれか選べと強制しているのはダメ。子供の自発性を奪っている」などなどの批判をもらいました。ほんまかいな?

いかにもおっしゃる通りですが「だからこそ子供たちは国の歴史を学べているんじゃないかな?」というのがぼくの心の声でした。ぼくとしては社会科の方法のいいところを取り上げてきたつもりでしたが、その後は自分でも「社会科授業では歴史を学べませんよ」と言うようになってしまいました。

自分から対話を蹴ってしまったのは良くなかったかもしれませんが、あまりにも情けなかったのでね。

もういい。これからも孤独にやっていくわいとなってしまいました。

今思い出したのですが、本を最後まで読んでくれた方(社会科専門ではない)からは「さいとう先生の歴史授業は軍国主義じゃないような気がしました・・・」と言われました。なんのこっちゃ???

このように、あのとき、あの本をしっかり読んで、けっこう感動してくれた先生が何人もいたことを、ずいぶん後になってから知ることになります。

そのうちの一人は、そのまま授業を追試して、「実際に良い結果が出る授業だ」と確かめてくれていました。

彼は、それから10年後、ぼくを講師にして「日本が好きになる!歴史授業講座」を始めることになります。

たくさんの若い現役の先生を集めてくれて、ぼくを迎えに来てくれたのです。

毎度このブログで紹介している渡邉尚久校長先生(千葉県船橋市立船橋小学校)です。

それまでぼくが知っていた「校長先生」は、一人残らずそんな危ない橋は渡らない方ばかりだったので、吃驚仰天したのを覚えています。

褒められもせず、けなされもせず、深く静かにほっとかれていた、ぼっちの中学校歴史講師は、その翌年に定年退職して教育現場から消えていくはずでした(笑)、人生って面白いですね。

今年2025(令和7)、「日本が好きになる!歴史授業講座」はSeason11に入ります。

みんな来てね!

コメント