入門の授業で歴史が自分事になり、学ぶ意欲も高まっても、授業がつまらなければ元の木阿弥です。

また自虐的でない、良い内容教えれば、それだけで子供たちはついてくるとも思えませんでした。

ぼくのなかでは授業の方法・学習の方法がキーポイントでした。

ひとつは、教師が一方的に教える授業は、これまでの経験で面白くなかったからです。

もう一つは、そういうやり方でも子供たちを感動させて引っ張っていける、そういうタイプの教師ではなかったからです。そもそも話がへたくそだし、教える立場というものにちょっとした違和感も持っていました。

そこで「教える方法」が重要になりました。

「日本が好きになる!歴史全授業」の教授方法の原点は、板倉聖宣氏が開発した「仮設実験授業」です。といっても、何のことかわからない方がほとんどだと思います。それについても少し触れながら今回は「授業方法」について書いてみます。

【注】仮説実験授業(かせつじっけんじゅぎょう)は科学上の最も基礎的な概念や原理・原則を教えることを意図した授業である。1963年(昭和38年)に板倉聖宣が科学史研究の成果をふまえて提唱した。仮説実験授業は授業の内容をすべて規定した「授業書」と称するテキストを用い、授業運営法にしたがって授業を進める。仮説実験授業は子どもたちが様々な側面からの問いかけと実験を楽しく繰り返しながら、授業書が目的とする科学的認識に至る経験ができるように作られている。授業書による授業が終わる頃には、ほとんどの子どもたちが自分が獲得した科学的認識を使って、未知の問題の結果を予想できるようになる。

「日本が好きになる!歴史授業」の授業法の基本を解説する

①問題に至るまでの基本的な情報を与える

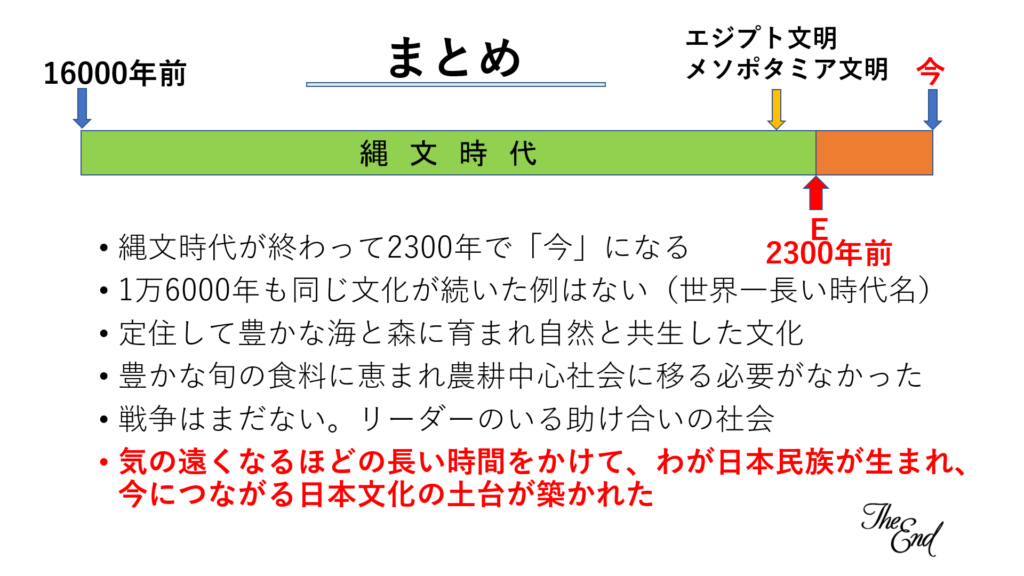

・縄文時代の暮らしの授業(1時間)と弥生時代の暮らしの授業(前半)

(スライドは省略)

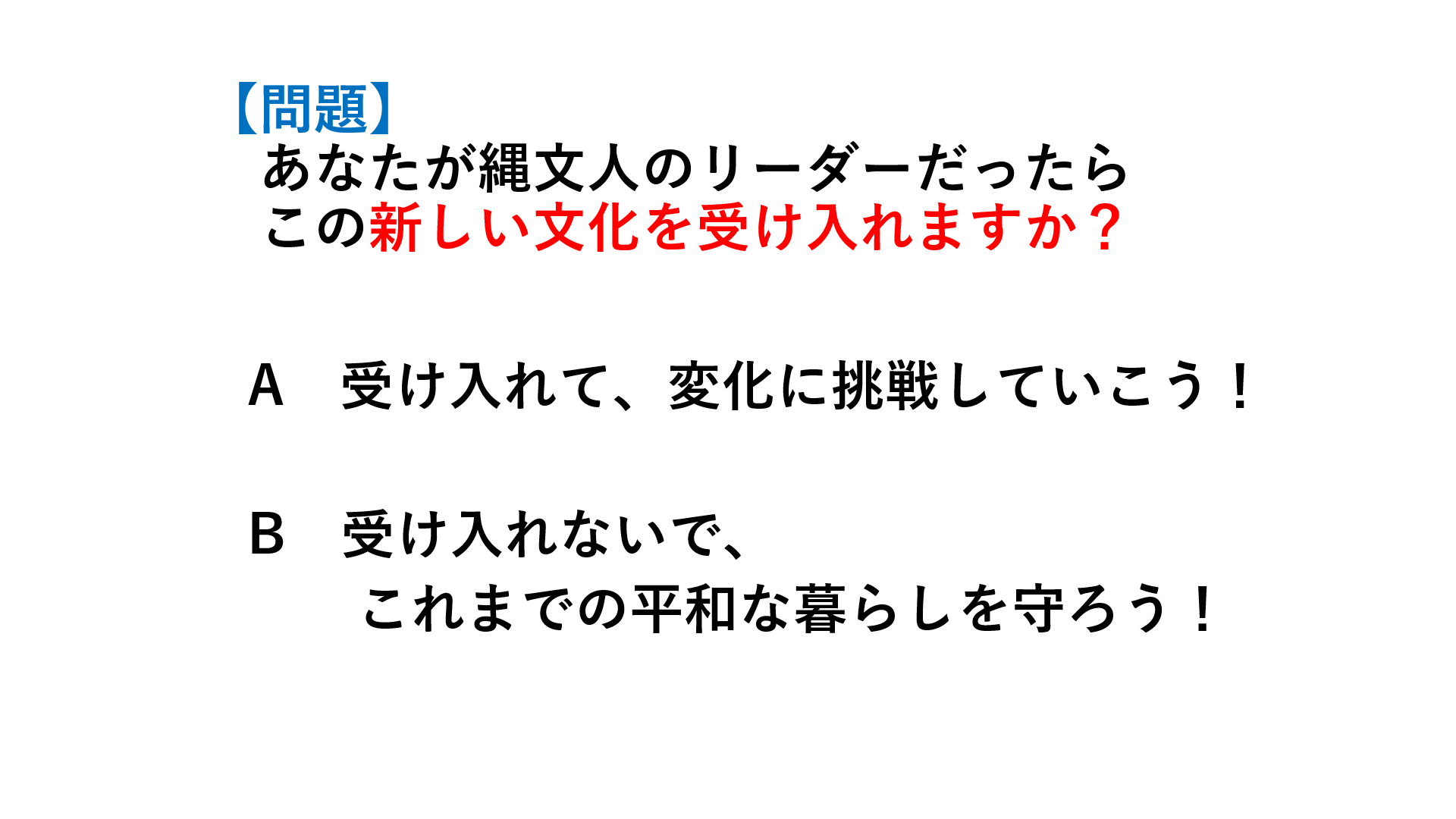

②「問題」と「選択肢」を与える

・「問題」は、その時代を生きていたリーダーの立場になってみて日本(この場合はムラ)の未来を選択するという

設定になっている。

・「選択肢」は当時のリーダーにあり得る選択のすべてになるが、子供たちの思考をうながしそれをクリアにするた

めの工夫をしている。

・示された選択肢にない意見がある場合は原則として認めるが、「なるべく選択肢から選んでほしい」とお願いして

おく。結果的にそのほうが学級全員の子供達に「話が見えやすくなる」からである。しかし、必ずそうだとは言え

ず、子供の方が優れているケースがあるので「原則認める」ようにしていた。

・場合によっては、選択肢ごとの代表的な「理由・意見」をまるごと与えることもある。

・これは仮設実験授業の授業書の「問題」と「選択肢(科学的実験のための仮説)」から学んでいる。その意味は全く違いますが、子供たちがやっている知的な作業は大変良く似ています。

③選択肢から自分の意見を選ばせ、ノートに理由を書かせる

④選択肢ごとの子供たちの意見を挙手で調べ、黒板に意見分布を書く(A 13人 B 26人)

・「戦争は悪」が戦後日本の「正しい文化」なので子供たちの多くはBを選びます。「SDGs(持続可能な社会)」という考え方には「反文明」「反近代」の思想が含まれていて、そういうモードでBを選ぶ子もいます。しかし、子供はけっこう挑戦も好きなのでAを選ぶ子もいます。歴史好きな子はけっこう戦国時代が好きなのでAです。戦争がないと英雄もいません。という感じでAが2割~4割の間くらいになります。

・この意見分布を黒板に書く、というやり方も仮設実験授業の模倣です。

⑤選択肢ごとに理由や考えを発表させ話し合い(討論)に進める

・この授業で最も重要なのは、教師はどちらにも加担しないことです。

これについて板倉さんは、「仮説実験授業では一切の(教師の)押し付けが排除されている」と書いています。誘導や押しつけがあると子供たちは問題について考えなくなるからです。先生は何を言わせたいのか?先生の考える正解は何か?と考えるようになります。こういう授業が子供たちの知性を落としてきました。学校の授業によくみられるパタンです。

・ただし「授業書」ではないので、「一切排除する」のは結構い難しいのです。そこでどちらにも同じように感心して聞くという方針を採用しました。「すごいね!」「そうなんだ!」「考えますねえ!」「立派です!」などです。

・たまに「理由」について特別に褒めなければいけないケースも出てきます。子供が今日もらった資料には書いていない理由を自分で考えて述べていたり、前の授業やずっと前の授業で学んだことを理由にしている場合です。これについては特別に褒めるいようにしました。そうすると、以後の授業でこれまで学んできた既習事項が生かされるようになってきます。明治維新の授業で古代の国づくりや聖徳太子のことを出してくる子がいます。そうなってこそ歴史の学び方だと考えています。

・「理由」はその日の授業で渡された情報(プリントやスライドや教科書など)に書かれています。ですからどの子もそれを使って自分の意見を言うことができます。これを「答えを教えてから問題をやっても学びはない」と批判する人がいました。それは間違いです。それを与えなければこの授業のような大勢の子が参加できる、熱い話し合いは起こりません。たぶん数人の知っている子供だけが活躍する授業になります。

・「学びはない」どころか、実は子供たちはものすごい学習をしています。

①リーダーになって選択肢を選ぶ決断(日本の未来を決める)

②それぞれの選択肢を選ぶためにいくつかの情報を対比検討する

③いくつかある理由から自分が主張すべきおもな理由を選ぶ

④自分と違う意見を聞く

⑤自分と同じ意見の「理由」を聞く

などです。

・この学習はものすごい結果をもたらしました。子供たちはものすごい集中力でこのやり方に取り組み好きになったのです。授業を終え、休み時間になっても教室や廊下で子供同士が言い合っていることがあります。こういうときは、次の時間もやりたいと言います。毎日歴史をやりたいと言い出します。卒業アルバムの「好きな教科アンケート」でなんと「体育」についで第2位に輝きました。この授業を追試した先生の中には1位でした言うかたもいました。恐るべしです。

・この子供たちの様子は、仮設実験授業の場合とよく似ていました。板倉聖宣『未来の科学教育』(国土社新書 1978)。また授業書ではないのに、追試した結果が、誰でも、どこでも、ほぼ同じになることも似ています。

⑥史実を確かめその意味を考える

(参考)縄文時代のまとめのスライド

・「この史実を知る」ステップが仮設実験授業とは決定的に違うところです。仮説では「実験」といいう再現可能な「事実」が学ばれます。たいへん明快です。仮説が実証され、予想が検証されます。子供たちは「あたった」「はずれた」となります。しかし、これは単なるクイズではありません。そこが仮設実験授業のストーリーの凄みなのですが、横道にそれるのでここでは取り上げません。

・歴史では実験することができません。そのときのリーダーがどっちらを選んだかという史実、その結果日本はどうだったかという史実を知ることになります。多くの場合それは過去に起きてしまった一回限りの出来事です。

・もし子供たちが史実(過去のリーダーたちの選択)を詳しく知っていたら、この学習過程は「知っている者勝ちのクイズ」になってしまいます。リーダーの選択を考える価値も下がり、子供たちの学習意欲もそがれてしまいます。

・そこでこう考えることにしました。

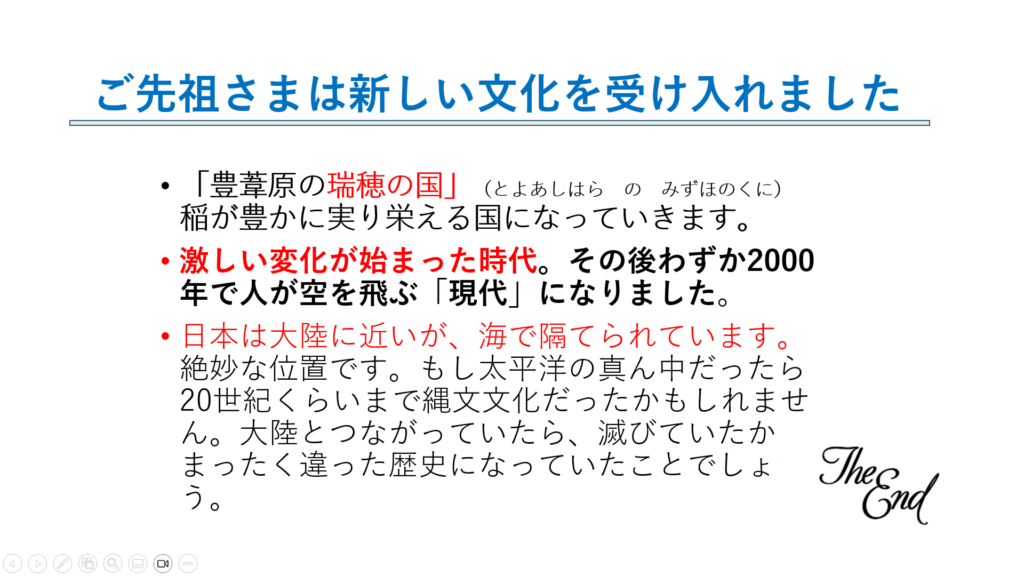

選択肢とは「ありえたかもしれない歴史」ととらえる。

縄文のリーダーはBを選んで文明の方に飛躍したが、Aを選んでいればそこからまた別の歴史がありえたのだ。

今の日本につながる歴史と、ありえたかもしれない歴史。

どちらが絶対に良い選択だったとは言い切れないだろう。

だとしたら、あった歴史が正解で、ありえたかもしれない選ばれなかった歴史が間違いとは言えなくなる。

だからどちらを選んだとしても価値ある選択であり、価値ある思考になるんだ。

・この歴史のとらえ方は、学問のある方には正しくないかもしれませんが、子供達にはとてもよく響きました。

そうかクイズじゃないんだ!正解か間違いかじゃないんだ。どちらを選んでも同じように価値があるんだ。そうわかることによって。この授業は子供たちに受け入れられました。〇を選びたい!×を選びたくない!という消極的な姿勢が完全に消えました。

こうして、選択して、理由を考え、話し合う活動が、子供たちにとって完全に肯定的なものになったのです。

どちらを選んでも価値があるとわかったことが、子供たちの考える意欲を激しく高めたのです。

このとらえ方の発見が「日本が好きになる!歴史授業」が成功した一番の決め手になったと考えています。

こうして、「実験」はやって見なくちゃわからないが「歴史」はもうわかってることだ問題は解決しました。

・いわゆるできる子テストの点が高い子たちの意見が分かれること。いわゆるできない子テストの点が低い子がビックリするような活躍を見せること。これも子供たちを勇気づけ、歴史好きにしていった大きな要因でした。そしてこれも、仮設実験授業の話し合いとそっくりなのです。

・また、やはり「問題」がとても重要です。それは日本という国の大きな物語をどうとらえるかで決まってきます。

ふつうは教科書に出てくる重要な事件や人物が「問題」づくりのもとになるわけですが、この授業のように、個別の史実としては実証できないが重要な「問題」もあります。ずっと直感に頼ってきましたが、個々の授業の成立について考え直してみたいと思っています。

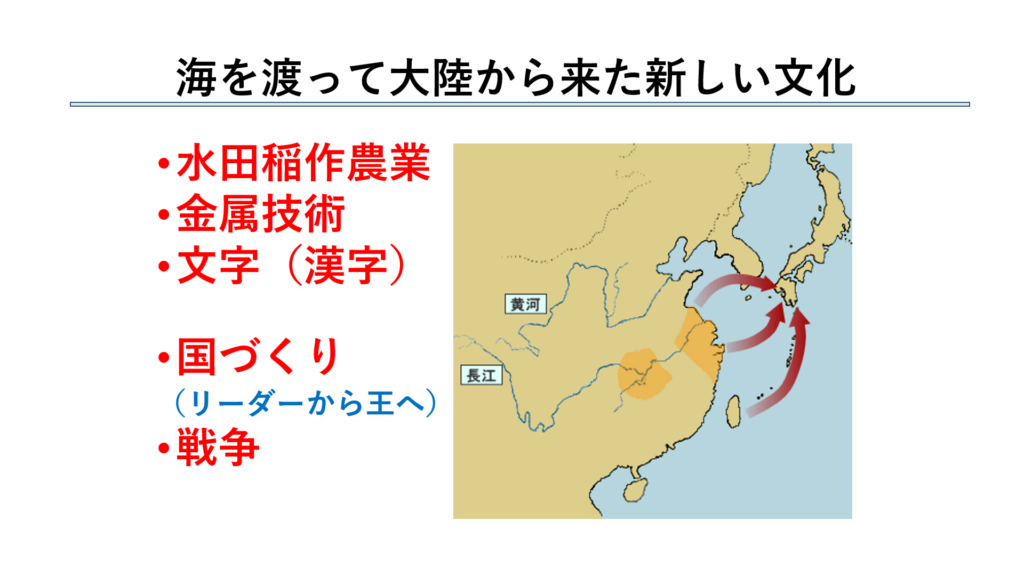

★この授業は、日本列島に国家が立ち上がってくる直前の時代を扱っています。

「日本列島人(縄文人)」はいかにして「文明」を取り入れたのかという「歴史」が主題ですね。

「文明」という用語は小学校では使わなかったが、その内包はスライドで「大陸から渡ってきたもの」のスライドで示したもののことです。

・水田稲作農業や金属器というテクノロジーと文字

・国づくり(リーダーから王へ)・戦争という文化です

これを受け入れるのが「文明化」の道になります。受け入れなければ「狩猟採集生活者」として生きることになります。

アフリカやアマゾンやタイの山奥などに、現在もこれを続けている人々がいます。文明と接触してTシャツ・ビニールシート・スニーカーなど彼らの思想でも受け入れ可能な生活用品は取り入れていますが、生活は狩猟民、信仰はシャーマニズム、文化と思想は伝統です。

農業などは受け入れれも、様々な要因で「民族の国家」を持てなかったケースもあります。

一番わかりやすい例はシナ大陸の少数民族です。中国共産党の支配下で見世物みたいな観光資源にされている人々がいます。日本列島人ももしここでしくじっていたら、皇帝が支配する東アジアの少数民族{和族}になっていた可能性もありました。ハワイのような太平洋の真ん中の島は、18世紀までのんびりと平和に暮らして、過酷な文明化の道を取らなかったけれど、19世紀になっていきなりアメリカに襲われて50 番目の州になりました。

禍福は糾える縄の如し(かふくはあざなえるなわのごとし)

これが歴史を見るための必須の金言といえるでしょう。

実際は、「ありえたかもしれない歴史」にも禍福がかなり明確な例もありそうです。

★最後に「仮説実験授業」の話

板倉聖宜『未来の科学教育』はぼくのバイブルでした。そもそも「教師にでもなってみるか」という心はこの本との出会いから始まりました。通信教育で教育大学に入り免状をもらって産休代用教員になり、1985年大宮市に採用されて正教員になりました。

10年後、歴史授業改革運動にかかわるようになって歴史授業をつくることにしました。

そのとき考えてたことが次の3つでした。

①仮説実験授業の「問題―選択肢―話し合い」を使う

②通史の全授業をつくり物語のあるものにする

③仮説実験授業のように「だれでも、どこでも、追試出来て、同様の結果が出せる」ものにする

いまふりかえってみると「日本が好きになる!歴史全授業」はほぼこれを達成できたんじゃないかと考えています。

コメント